Né le 04 février 1810 à Meaux

Décédé le 5 août 1858 à Londres

C'est un chef cuisinier français décrit par Urbain Dubois comme "un artiste, écrivain et praticien distingué, très connu en Angleterre". C'est également un philanthrope, un ingénieur et un inventeur de génie. Sa vie a été courte mais vraiment étonnante, mouvementée, brillante. Il a travaillé aussi bien pour les riches de la haute société que pour les déshérités ou pour l'armée britannique. Sa notoriété lui vaut de nombreux ouvrages outre-manche.

Il est le fils d'un épicier de religion protestante qui le destinait à devenir pasteur. En 1821, à l'âge de 11 ans, il est renvoyé du séminaire pour avoir sonné le tocsin en pleine nuit. Il était facétieux. Son père le place alors comme apprenti au restaurant Georges Rignon à Thiverval-Grignon où travaille son frère Philippe.

1826-1830, il travaille au Café d'Ouix, comme second de cuisine puis comme chef de cuisine.

En 1830 il a une relation avec Adèle Lamain ; relation qui donnera naissance à son fils Jean-Alexis.

En 1831, à tout juste 21 ans, il entre au service du Prince de Polignac en tant qu'assistant chef de cuisine. La révolution de Juillet lui fait quitter la France pour l'Angleterre. Il y retrouve son frère qui est chef de cuisine à la maison du duc de Cambridge. Il y est également embauché.

Quittant la maison du duc de Cambridge, il travaille pour plusieurs aristocrates comme le duc de Sutherland, le marquis de Waterford, William Lloyd of Aston Hall et le marquis d’Ailsa à Isleworth. Il entre en Franc-maçonnerie sous l'influence d'un de ses patrons.

En 1837, il est recruté par Lord Chesterfield comme chef du Whig College, communément appelé "The Reform Club". Il y reste 13 ans assurant la suprématie du club, ce qui lui vaut d'être inscrit au Dictionary of national biography.

Son inventivité n'a de cesse et a peu de limite. Il rénove les cuisines et introduit de nombreux changements. Il crée une broche mue par vapeur ainsi que des réfrigérateurs à eau courante glacée. Il crée des fourneaux à températures réglables. Fier de ses innovations il fait visiter ses cuisines, habillé de vêtements coupés en biseau et d'une toque de velours rouge. Cette même année, il épouse le 21 avril, Elizabeth Ema Jones (1813-1842), une artiste peintre renommée. Elle prend alors le pseudonyme d'Emma Soyer.

En 1838, sa renommée monte d'un cran. Il prépare un petit-déjeuner pour 2000 convives, à l'occasion du couronnement de la reine Victoria.

Alexis Soyer est mécontent des méthodes utilisées dans la cuisine anglaise et surtout de la cuisson à l'eau des légumes. Cuisson qui porte toujours le nom "d'anglaise". Il invente alors une ancêtre de la cocotte-minute pour cuire les légumes à haute pression afin qu'ils gardent leurs saveurs.

En 1842 son épouse meurt en couche. Il se consacre alors aux œuvres de charité. Alexis Soyer est un homme de cœur, il met toutes ses forces et active ses réseaux pour la réalisation de ses projets.

En avril 1847, pendant la grande famine irlandaise, causée par la maladie de la pomme de terre (1845-1852), il est mandaté, à Dublin, par le gouvernement pour installer des cuisines économiques à petits prix. Il livre ainsi entre 5000 et 8000 repas par jour.

Toujours en 1847, il crée une soupe populaire dans le quartier pauvre de Spitalfields à Londres, où vivent de nombreux protestants français réfugiés en Angleterre. On y servait une soupe préparée avec du gras de lard, de l'ail, des oignons, du navet, de l'anchois, du poivre et de la tomate, "la Soupe Soyer".

Il rédige Soyer’s Charitable Cookery or The poor man's regenerator (la Cuisine charitable de Soyer). L'ouvrage est vendu 6 sous ; il verse une partie des bénéfices aux œuvres de charité.

Son imagination est sans limite.

En 1849 il invente le "fourneau magique" qui permet de cuire la nourriture à table. Il crée dans le même temps une cafetière "magique" et une machine à cuire les œufs.

En mai 1850 il quitte le Reform Club pour créer un restaurant à Kensington durant la Grande Exposition. Ce sera un échec. Il publie The Modern Housewife (La ménagère moderne)

En 1853 il est rejoint par Adèle Lamain, sa maîtresse.

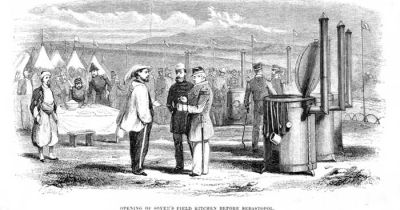

En 1855, il rejoint, à ses frais, les troupes combattantes pendant la guerre de Crimée, comme conseiller en cuisine militaire. Son four de campagne permet de cuire de grandes quantités de nourriture sans fumée intempestive, ce qui évite de se faire repérer par l'ennemi.

En 1858, ses activités auprès de l'armée le mèneront à donner des conférences aux autorités militaires britanniques. Ses conseils seront suivis jusqu'en 1935.

Il publie "A Shilling Cookery Book for the People" (Un livre de cuisine à un schilling pour le peuple). Le livre sera vendu à 110.000 exemplaires en 4 mois. On y trouve des recettes comme l’Irish stew (ragoût irlandais).

1855-1857

1855-1857

Il reste deux ans en Crimée en compagnie de Florence Nightingale et de son groupe de 38 infirmières volontaires. Il essaie de réorganiser l'approvisionnement des hôpitaux militaires, commençant à cuisiner pour la 4e division d’infanterie, inventant ses bivouacs et recommandant les gâteaux secs à base de légumes pour prévenir le scorbut.

En mai 1857, victime d'une maladie infectieuse qui le cloue au lit, Alexis Soyer rentre finalement en Grande-Bretagne, soit plus d'un an après le traité de paix de Paris. Très affaibli et ployant sous les dettes, le célèbre cuisinier se consacre à la rédaction et à la promotion de ses ouvrages et de ses sauces.

De même, dans cette période, il supervise néanmoins la création d'une cuisine modèle dans les casernes de Welligton Barracks de Londres. Il met également au point une cuisinière de campagne portative, la Soyer Stove qui restera d'usage jusqu'à la guerre du Golfe en 1990.

Il décède le 5 août 1858 à l'âge de 48 ans, d'un accident vasculaire cérébral, une semaine après l'inauguration de ces cuisines.

Aujourd'hui encore le nom d’Alexis Soyer est dans les mémoires. Il est reconnu, pour ses talents de cuisinier, mais aussi pour son inventivité et sa philanthropie. Beaucoup ont écrit sur ce personnage extraordinaire que ce soit de son vivant ou depuis sa mort ; en voici deux exemples :

Le 29 avril 1848 John Bull a a écrit :

Le 29 avril 1848 John Bull a a écrit :

"Le grand Napoléon de la Gastronomie, l'homme qui en apportant les lumières de la chimie à l'art de préparer les mets a inventé une sauce (ou plutôt deux sauces), sauce succulente (une pour les Messieurs , et une autre pour les Dames), en comparaison avec laquelle toutes les autres sauces sont fades, ternes, plates et non goûteuses. Il y a une chaleur et une saveur dans la sauce succulente de Soyer qui donne un zeste à l'appétit et donne un goût à la côtelette, au steak, à la viande froide ou à tout autre aliment, une très une petite quantité suffit pour donner la saveur la plus délicieuse".

En 1963, le journaliste anglais Charles Graves a écrit :

"Soyer reste dans les mémoires pour ses côtelettes Reform et sa sauce à la Reform» dont Urbain Dubois donne la recette (1881). Il a créé la Crème d'Égypte à l'Ibrahim (1846) pour le dîner d'Ibrahim Pasha qui en fut impressionné. Les menus de Soyer au Reform Club sont somptueux, ils sont publiés (1887), celui d'Ibrahim Pasha comptait 54 entrées et 54 entremets (tous les noms des plats sont en français) ; Il a également commercialisé la sauce Soyer, le nectar Soyer à base de jus de fruits et d'eau aérée censé rafraîchir et tranquilliser, l’Ozmazone et le Soyer’s relish".

On peu trouver la bibliographie d'Alexis Soyer dans le livre en français par Frank Clement-Lorford (2019) : "Alexis Soyer, un cuisinier français à Londres au XIXe siècle".

Ouvrages :

• 1846 The Gastronomic Regenerator : Un système simplifié et innovant de cuisine avec près de deux mille recettes adaptées à toutes les classes sociales. (réédité en 1847, 2014)

• 1847 Soyer's Charitable Cookery : Ouvrage dédié à la cuisine caritative, avec des recettes pour nourrir les démunis, dont les profits étaient reversés à des œuvres de charité.

• 1850The Modern Housewife of Menagere (La ménagère moderne) : Recettes pour la ménagère moderne, avec des instructions pour la gestion familiale et la cuisine quotidienne.

• 1853 The Pantropheon : Une histoire de l'alimentation et de sa préparation dans l'Antiquité.

• 1854 A Shilling Cookery for the People : Un livre de cuisine destiné aux classes populaires, proposant des recettes simples, économiques et nourrissantes, vendu à un prix abordable.

• 1855 A Shilling Cookery Book for the People (Un livre de cuisine à un schilling pour le peuple),

• 1857 Soyer’s Culinary Campaign (La campagne culinaire de Soyer) : Récits historiques et recettes pour l'armée, notamment durant la guerre de Crimée.

• 1857 Instructions for Military Hospital Cooks (Instructions aux cuisiniers des hôpitaux militaires) Guides pour la cuisine dans les hôpitaux militaires.

• 1859 Memoirs of Alexis Soyer (1859) : Récit autobiographique compilé après sa mort, avec des souvenirs, des recettes inédites et des anecdotes.

Né le 04 février 1810 à Meaux

Né le 04 février 1810 à Meaux En 1838, sa renommée monte d'un cran. Il prépare un petit-déjeuner pour 2000 convives, à l'occasion du couronnement de la reine Victoria.

En 1838, sa renommée monte d'un cran. Il prépare un petit-déjeuner pour 2000 convives, à l'occasion du couronnement de la reine Victoria. 1855-1857

1855-1857 Le 29 avril 1848 John Bull a a écrit :

Le 29 avril 1848 John Bull a a écrit :

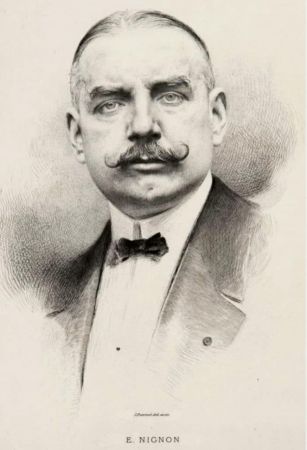

Édouard Nignon

Édouard Nignon 28 : Il se retire à demeure dans son château. Il a alors 63 ans. C'est depuis là qu'il essaie, sans vraiment y arriver, de gérer l'ensemble de ses recettes.

28 : Il se retire à demeure dans son château. Il a alors 63 ans. C'est depuis là qu'il essaie, sans vraiment y arriver, de gérer l'ensemble de ses recettes. Né le 15 septembre 1848 à Motteville

Né le 15 septembre 1848 à Motteville Alfred Prunier meurt en 1898 à Paris, et son fils Emile lui succède. Cedernier spécialise le restaurant autour du poisson et des fruits de mer avecdes spécilaités telles que la perche à l’angevine, la marmite dieppoise, le homard Thermidor, le homard à la Newburg et le filet de bœuf Boston garni d’huîtres.

Alfred Prunier meurt en 1898 à Paris, et son fils Emile lui succède. Cedernier spécialise le restaurant autour du poisson et des fruits de mer avecdes spécilaités telles que la perche à l’angevine, la marmite dieppoise, le homard Thermidor, le homard à la Newburg et le filet de bœuf Boston garni d’huîtres.  1925 Emile Prunier décède et sa fille Simone reprend l'affaire avec son époux Jean Barnagaux. La famille mise sur l'or noir d'Acquitaine, le caviar. Aujourd'hui tous les esturgeons Prunier sont de race Acipenser Baerii, d’origine sibérienne parfaitement adaptés à l’écosystème aquitain. Le respect de la tradition garantit le pérénité de la société.

1925 Emile Prunier décède et sa fille Simone reprend l'affaire avec son époux Jean Barnagaux. La famille mise sur l'or noir d'Acquitaine, le caviar. Aujourd'hui tous les esturgeons Prunier sont de race Acipenser Baerii, d’origine sibérienne parfaitement adaptés à l’écosystème aquitain. Le respect de la tradition garantit le pérénité de la société. Martin-Jules Gouffé dit Jules Gouffé

Martin-Jules Gouffé dit Jules Gouffé Œuvre littéraire :

Œuvre littéraire : Né en 1421 à Piadena Italie

Né en 1421 à Piadena Italie